Il y a 24 ans pile, Federer remportait son premier match ATP… j’y étais !

Il y a 24 ans, le 30 septembre 1998, à Toulouse, Roger Federer remportait le premier match de sa carrière. J’y étais. Et je me souviens.

© Screenshot France 3 / Tennis Majors

© Screenshot France 3 / Tennis Majors

Il faut toujours écouter sa mère, paraît-il. Je n’ai pas forcément suivi religieusement ce conseil toute ma vie mais, ce mercredi 30 septembre 1998, j’avais décidé de le faire. Assez investie dans le tennis local et très au fait de l’actualité tennistique de la région midi-pyrénéenne, elle m’avait averti : « Cette année, il y a un jeune Suisse dans le tableau à Toulouse, il paraît qu’il pète un peu les plombs mais qu’il est super bon. Tu devrais aller voir. » Il s’appelait Roger Federer.

Pas besoin de me faire prier. A l’époque jeune étudiant en deuxième année en école de journalisme dans la Ville rose, ma ville de naissance et de cœur, j’avais fait de feu l’Open de Toulouse mon QG d’après les cours (et même un peu pendant, parfois…).

Pour ainsi dire, j’y passais mes soirées, avec une bonne excuse pour cela : mon appartement, situé rue Lejeune, était distant de quelques centaines de mètres du tournoi. Celui-ci était alors encore implanté au Palais des Sports, en plein centre-ville ou presque, comme cela ne se fait plus, dans le quartier de Compans-Cafarelli entre la place du Capitole et le conseil régional. Le tournoi allait déménager l’année suivante au Zénith, cinq kilomètres plus au Sud, à 500 mètres du périph’.

Il disparaîtrait du calendrier en 2001, suite à l’explosion de l’usine AZF le 21 septembre, à plus de six kilomètres de là. L’une des plus grandes catastrophes industrielles de l’après-guerre (30 morts, 2500 blessés) venait d’avoir lieu à quelques jours de l’ouverture du tournoi.

A l’époque, le tournoi toulousain, dont c’était la dix-septième édition, battait un peu de l’aile après une forte visibilité dans les années 1980 – Jimmy Connors y avait remporté en 1989 le 108e titre de sa carrière contre John McEnroe en finale.

Toulouse subissait de plein fouet la concurrence quasi-déloyale de la défunte Coupe du Grand Chelem, organisée à Munich par l’ITF, et qui survivrait encore moins longtemps que l’Open de Toulouse. Celui-ci venait d’être vendu par Christian Bîmes – alors président de la Fédération Française de tennis – au groupe Jean-Claude Darmon, qui avait placé cette année-là le regretté Patrice Dominguez, son homme de confiance, à la tête du tournoi, à la place de Pierre Barthès, ancien joueur pro, vainqueur de l’US Open en double en 1970, devenu ensuite commentateur à l’accent chantant (il est né à Béziers, encore plus au Sud) et star d’une publicité pour le thé.

Cette année, il y a un jeune Suisse dans le tableau à Toulouse, il paraît qu’il pète un peu les plombs mais qu’il est super bon. Tu devrais aller voir.

« Mado » Bourrières à son fils Rémi, contributeur à Tennis Majors, en 1998

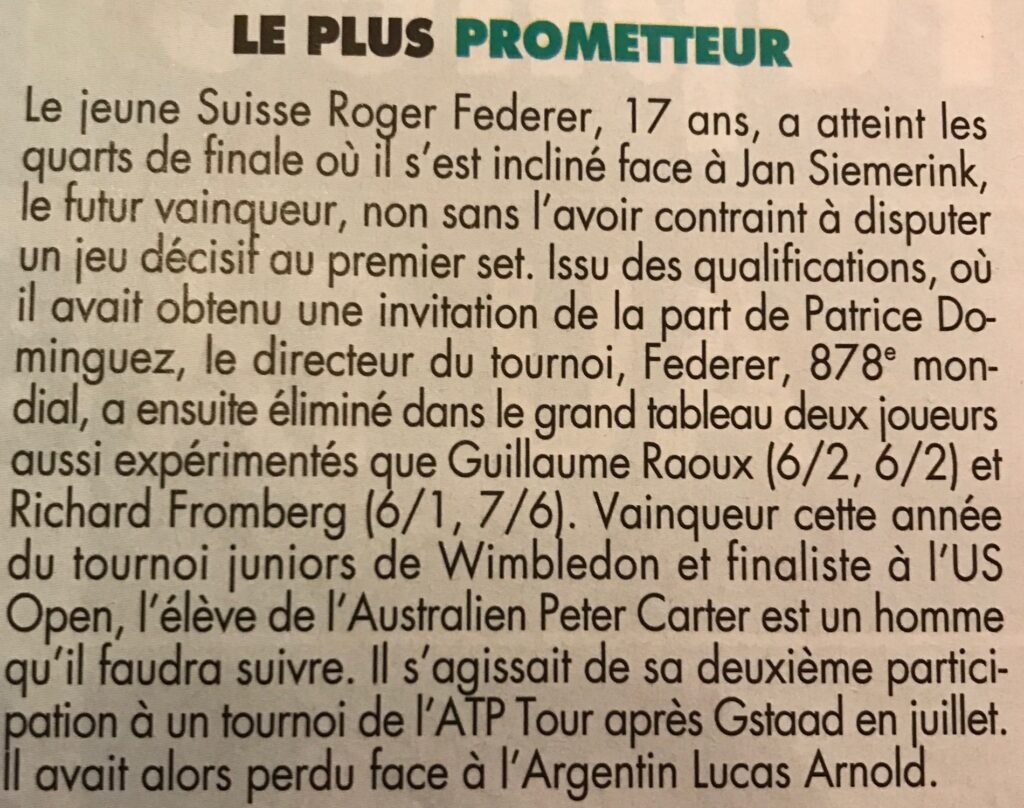

Dominguez avait eu le nez creux en accordant une wild-card « qualifs » à un jeune Suisse de 17 ans évidemment encore loin dans la hiérarchie mondiale (878e à l’ATP), mais déjà à la tête d’une bonne petite réputation dans le milieu pour sa victoire à Wimbledon juniors cette année-là, mais aussi pour son talent qualifié d’assez insolent par de nombreux observateurs.

Ce talent avait permis à l’élève de Peter Carter de s’extirper des qualifications sans perdre un set, scellant sa deuxième présence dans le tableau final d’un tournoi ATP (après celui de Gstaad, quelques mois plus tôt, où il s’était incliné d’entrée) en battant notamment Olivier Delaitre, membre de l’équipe vainqueure de la Coupe Davis 1991. Là, en revanche, je n’y étais pas. Ou alors, je n’en ai aucun souvenir.

Mais pour ce premier tour face à Guillaume Raoux, 45e mondial, vainqueur du n°3 mondial Michael Chang cette année-là à l’Open d’Australie, j’avais donc décidé de suivre l’injonction maternelle et de prendre place dans les tribunes du Palais des Sports. Toujours au même endroit, au milieu, face à l’arbitre, presque tout en haut de gradins pourtant aux trois-quarts vides, dans une salle capable d’accueillir près de 5 000 spectateurs. Un peu loin du court, certes, mais plus pratique pour manger discrètement le McDo que je ne manquais pas de ramener à chacune de mes visites au tournoi (on est étudiant ou on ne l’est pas…). Le fast-food était implanté quasiment au pied de l’enceinte.

Du match en lui-même, je dois avouer en revanche que je n’en garde pas un souvenir précis. Il me semble qu’il se jouait en début de soirée, ce qui serait raccord avec l’horaire de sortie des cours, mais je ne pourrais l’affirmer. Peut-être aussi parce que je regardais un peu plus autour du court que sur le court : cette année-là, comme depuis cinq ans, mon frère pas encore ado officiait en tant que ramasseur de balle. L’Open de Toulouse, l’Adidas Open de Toulouse plus précisément, était décidément un événement familial.

« ROGÉ » FEDERER

A ma décharge, cette première victoire de Roger – « Rogé » comme disait alors Patrice Dominguez – n’a laissé un souvenir impérissable à personne : Federer l’a expédiée 6-2, 6-2 face à un Guillaume Raoux qui revenait tout juste d’une rencontre de Coupe Davis en Israël, et qui était un peu hors du coup.

Interrogé il y a quelques années par la Dépêche du Midi, Christian Bîmes disait, lui, avoir été frappé par ces premiers pas toulousains du futur n°1 mondial : « En le voyant jouer, j’ai eu la même impression que lorsque j’ai découvert Björn Borg. Federer n’était même pas majeur, mais il possédait déjà tout. Il avait tellement de fluidité et de technique dans son jeu. »

Personnellement, je mentirais si je disais avoir eu la sensation, ce jour-là, de voir une légende naître sous mes yeux. Federer était très bon, très fluide, très beau à voir, c’est une évidence. Il avait d’ailleurs poussé le bouchon jusqu’en quarts de finale en battant ensuite Richard Fromberg, avant de s’incliner face au futur vainqueur, Jan Siemerink – j’y étais aussi. La semaine suivante, Federer serait 396e mondial, prêt à recevoir une wild-card dans le grand tableau chez lui à Bâle pour y affronter Andre Agassi alors bientôt à nouveau au sommet.

Dans mes souvenirs, Federer était resté sage comme une image et peut-être même avais-je été un brin déçu de ce comportement totalement lisse, raccord avec une coupe de cheveux banale, quand on m’avait promis moult débordements, une attitude électrique et des cheveux peroxydés.

Cette histoire est longtemps restée enfouie dans mon esprit, à peine un souvenir tout juste ravivé l’année suivante, pour l’édition 1999 du tournoi de Toulouse marquée là encore par la présence du Maestro en devenir. En fait, je n’y ai vraiment repensé pour la première fois que quatre ans plus tard, en avril 2003, lorsque Federer est une nouvelle fois revenu à Toulouse pour botter les fesses de l’équipe de France lors d’une rencontre de Coupe Davis, alors qu’il était déjà dans le top 5. Cette fois, ce n’était plus une prédiction, mais une quasi-certitude : Roger Federer allait être un immense champion. Encore trois mois plus tard, il décrochait son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon.

Depuis, chacune de ses victoires, surtout les plus symboliques, nous ramène toujours à la toute première : à Toulouse, à jamais là source de sa légende. Et moi, ce jour-là, j’étais là où il fallait être, au moment où il fallait l’être. Un peu fier, quelque part, d’avoir été le témoin oculaire de ce petit moment d’histoire. Ça n’arrive pas tous les jours. Alors merci maman !